一個關於自查遊戲設計的小小理論

前言

身為一名電競行業從業者,近期賦閒在家,又燃起了我做遊戲的小心思。介於沒有遊戲開發工作經驗,也進不了遊戲公司,就只好琢磨著開始自己的獨立遊戲開發之旅。這就整理了一下一直以來的思路,也草草翻閱了《遊戲設計、原型與開發:基於Unity與C#從構思到實現》的前6章,對遊戲設計的基礎理論略有想法,顧在此以一個小白的身份厚顏無恥的闡述一點小想法,僅當拋磚引玉。

前述那本書中簡述了幾個遊戲分析的框架,而作者也提出了三層(內嵌、動態、文化)四元(機制、美學、敘事、技術)法。我個人認為都不是很合理,我的分析框架只分為兩個層級:機制與包裝。

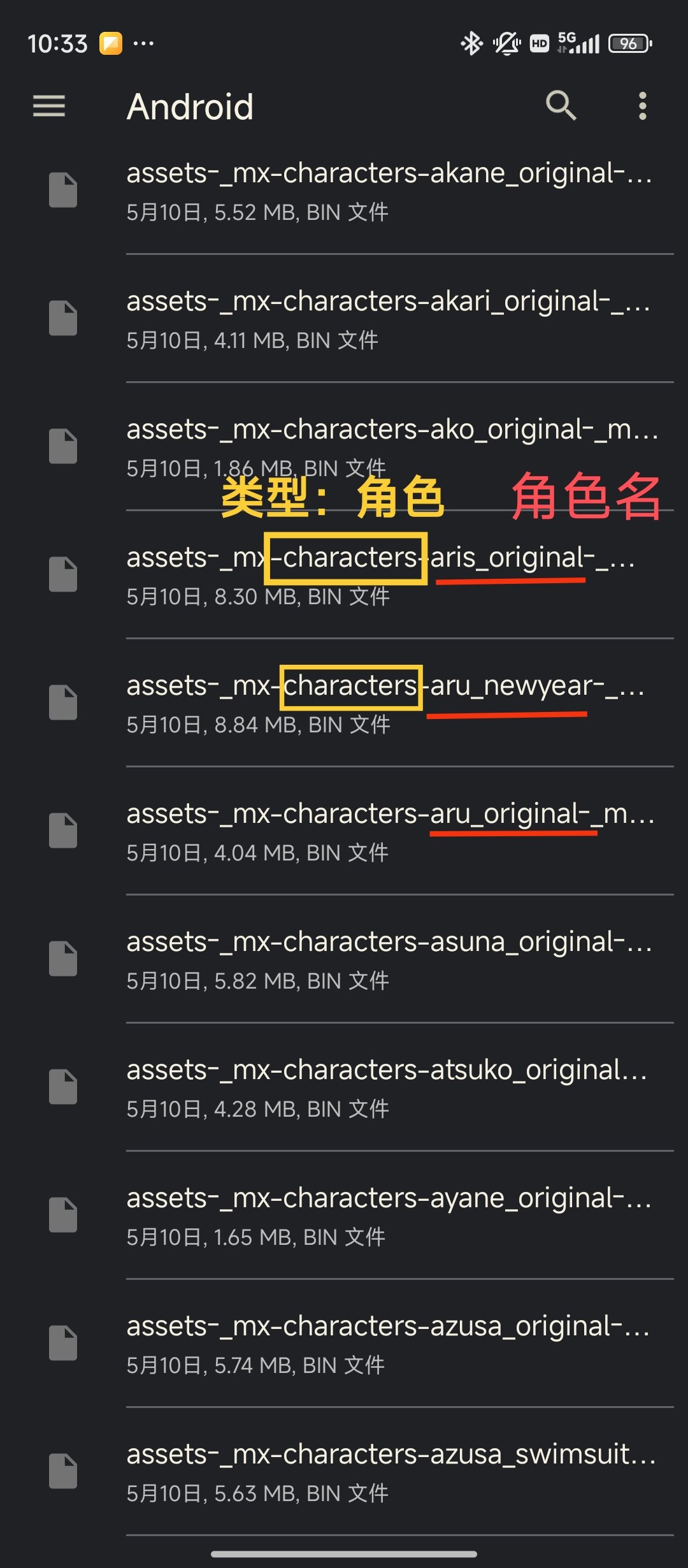

機制定義了遊戲的交互方式,跟大家常說的遊戲機制沒有區別。而敘事、美術、聲樂等元素,我認為全部是遊戲的包裝,是包裹在機制之外的外在表達。在這樣的框架下,遊戲的機制與包裝都可能是遊戲的核心樂趣所在,譬如文字冒險遊戲主要玩的就是敘事劇情。

而技術不是一個單獨的層面,它只是實現遊戲機制與包裝的方式方法。對於機制,技術可能是數值設計、關卡設計或者程序開發;對於包裝,技術則可能是編劇、美術、音樂等等。

遊戲機制

關於遊戲機制的基本元素,對比書中的劃分,我去掉了表格這個不明所以的元素,將其分為邊界、目標、玩家關係、規則、資源、空間這6個元素。這幾個元素很好理解,不再贅述。其中資源元素稍提一嘴,現實時間的流逝通常在多人對抗遊戲中可以也應當被視為一種資源,而在大部分單人遊戲中通常不是資源。

從這些元素的角度入手,我總結了一些優秀遊戲的機制設計通常具備的特徵:

- 目標階段:玩家時刻面臨短期、中期、長期目標的選擇。

- 目標量級:玩家經常面臨不同重要性的目標。

- 目標衝突:玩家經常面臨具有相同資源需求的衝突的目標。

- 規則真實:玩家認為規則一定程度上符合現實中的邏輯規律與直覺。

- 規則價值:玩家基於規則的策略決策具有意義,能夠產生反饋。

- 規則探索:玩家能夠直觀的獲取並理解基本的規則信息,也能夠通過遊戲的暗示,間接發掘衍生的、高階的規則。

- 規則策略:玩家能夠認識到多個規則的相互影響關係,並基於此產生自發性的策略。

- 規則突破:玩家能夠感覺自身在突破原有規則,並在此後在新規則下繼續遊戲。這種突破實際上部分來自於設計者,而玩家更多的是“自我感覺”突破。

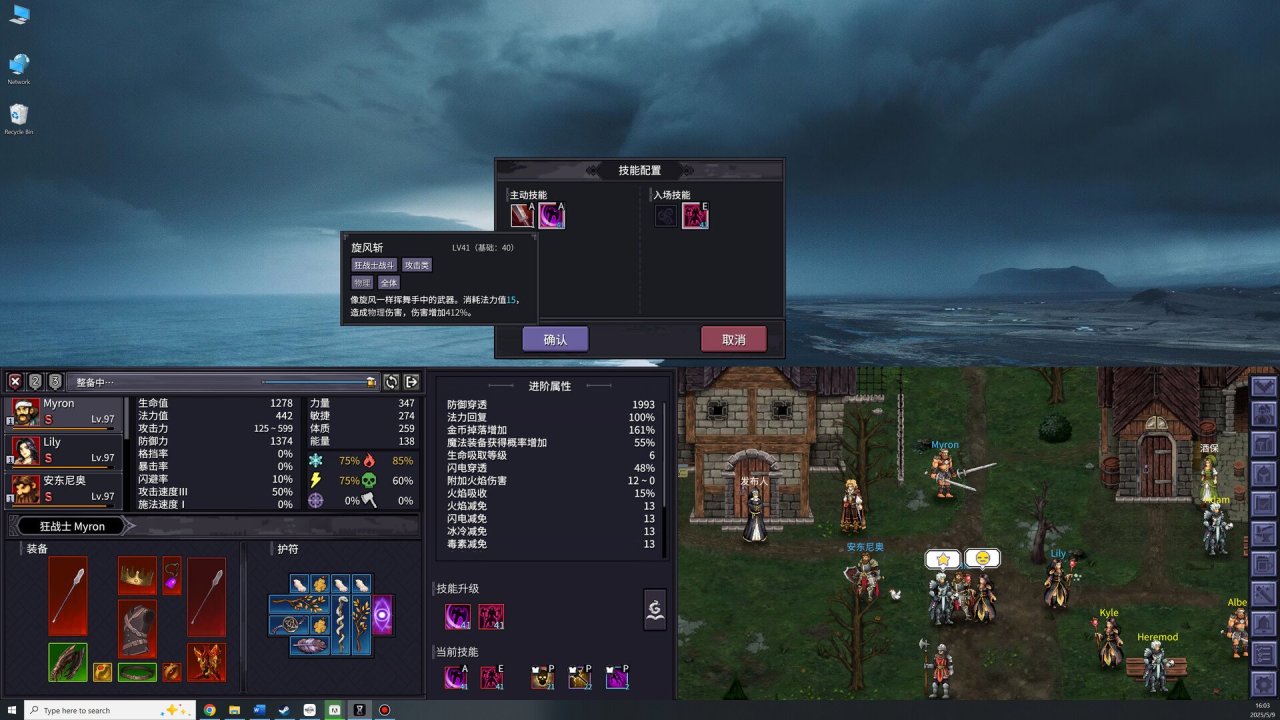

- 資源複用:玩家的過程可能受到多個資源影響,而單一資源也可能影響多個過程。

- 資源清晰:除非有特殊機制,否則玩家所持有的資源應當被有效展示。

- 空間指引:玩家能夠通過地標、動線或其他設計,獲得有效的空間指引。

- 空間探索:玩家能夠從探索空間中獲得一定的獎勵。

- 隨機要素:在規則、資源獲取、空間這3個角度設定一定的隨機性。

- 結果可見:玩家能夠一定程度上預計自身行為的結果。

- 機制自洽:遊戲機制中的各元素之間、各不同機制之間相互和諧自洽。

當然,並不是所有類型的遊戲都適合以上述標準衡量,但這也確實是絕大多數好遊戲的共性,可以作為在遊戲原型設計後的一種自查的對照清單。

同時,從遊戲的機制層面來說,機制本身的可玩性主要決定了遊戲好玩與否,而遊戲是不是耐玩,通常有兩個大類的解決方式——

1. 通過瓦解玩家的最優策略來增加遊戲的耐玩性:

- 玩家對抗:玩家對抗型遊戲天生具有人這一巨大的不確定性因素。

- 改變規則:改變規則分為兩種情況,一種是遊戲本身隨著進程會逐步升級、進化規則,最典型的情況就是為規則添加更多的限制,任系箱庭遊戲一般都是標準案例;另一種情況就是長線運營遊戲通過版本更新調整規則。

- 改變資源:改變資源也是可以分為內嵌式的和版本更新的。MOBA遊戲版本更新調整英雄數值就是典型的改變資源。

- 為資源的產生或獲取增加隨機性:隨機資源產生的典型情況就是資源位置隨機刷新;隨機資源獲取的典型方式則是隨機掉落物品。

- 為空間結構增加隨機性:房間式Rogue遊戲中最為常見。

2. 通過多樣性增加遊戲的耐玩性:

- 目標的多樣性:豐富的支線任務、副本與BOSS、收集要素(如寶可夢)等等。

- 空間的多樣性:豐富的地圖。

- 規則與玩家關係的綜合多樣性:射擊遊戲的各種不同模式就是典型。

- 規則與資源的綜合多樣性:如遊戲擁有多個不同能力的可選主角。

除了上述提到的方法,也可能有我遺漏的增加耐玩性的方法,或者是還未被有效開發的。作為遊戲開發者,也可以對照著想想其他元素的改變或豐富,能不能帶來耐玩性的優化呢。

在遊戲機制方面,最後再提出兩個基礎理論:

- 在空間層面,根據遊戲機制的組合方式,可以將遊戲分為箱庭世界與開放世界。

- 在規則層面,根據玩家做出響應的方式,可以將遊戲分為即時制、半即時制、回合制。

綜上,將遊戲機制拆解後,我們似乎可以通過對單一元素或對元素之間組合的方式,去嘗試挖掘遊戲設計的更多角度與思路。

遊戲包裝

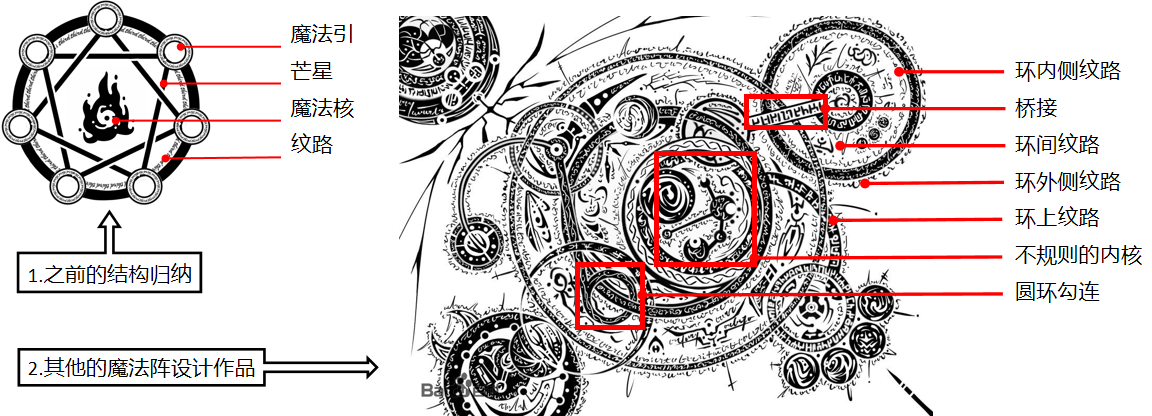

遊戲包裝的基本元素就比較明瞭了,無非就是敘事、美術、聲樂、觸感等。遊戲包裝主要起到營造遊戲情緒與氛圍、高效傳達信息的作用。當然,如前文所述,遊戲包裝部分也可能成為遊戲的核心玩點。

關於遊戲包裝的優秀做法,相對來說比較直觀,基本都符合這些元素在其對應藝術領域的評價體系。重點說一下敘事層面,雖然遊戲劇情脫胎於傳統的劇作創作,但兩者仍有較大差異,需要在遊戲的敘事設計中引起注意:

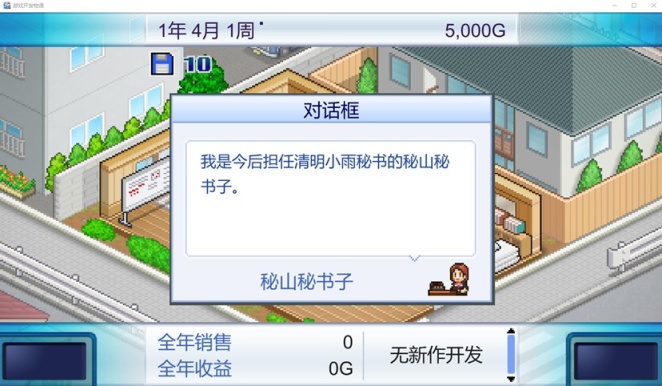

- 敘事分支:遊戲能夠給予多分支,乃至多結局的敘事。

- 主角視角:傳統劇作的主角是一定需要受眾共情的,而遊戲主角有時就是個攝像機而已。

- 配角故事:傳統劇作受觀看體驗與篇幅影響,通常配角都比較工具人,一般都沒有成長性,更沒有前史,但遊戲可以一定程度上脫離這一限制。

- 機制結合:優秀的遊戲會講包裝與機制進行有機結合。

- 里程進度:傳統劇作的時長通常不過小几個小時,而遊戲流程很長,還伴隨著大量的中斷。對於強主線敘事的遊戲,這要求敘事進展與遊戲目標更為貼合、遊戲里程碑事件更為清晰,並一定程度上向玩家暗示遊戲的進度、核心線索或懸念更具吸引力。而弱主線敘事的遊戲,就相對不受影響。例如曠野之息中,打蓋儂救公主的主線本身比較單薄,各地區英傑的故事較為獨立。

遊戲樂趣

最後說下游戲過程,一個傳播的較為廣泛的理論將玩家分為成就型、探索型、社交型與殺手型四類。更進一步的,我們可以由這四類人群看出遊戲最主要的樂趣點在哪:

- 主體成長

- 劇情推進

- 美學感受

- 問題破解

- 系統管理

- 探索收集

- 戰鬥操作

- 玩家社交

- 玩家對抗

我個人常會以這些維度來判斷一個遊戲是不是在面向大眾時足夠有樂趣。好遊戲的樂趣往往都是複合的,而反例就如近些年市面上不少玩法相對簡單的對抗型手遊,其中也不乏知名遊戲公司的主力作品。這些遊戲還往往會以“N分鐘簡單對抗”為核心宣傳點。

根據我個人淺薄的理解,這類遊戲往往在上述幾個點裡只佔一個玩家對抗,稍好的還能有個戰鬥操作,在這個人類精神生活愈發難以滿足的當下,屬實是有些乏味了。

以上就是截止目前我個人的主要想法了,純屬一個玩家視角的不專業瞎逼逼,望海涵~也希望大家都能做出好遊戲吧。